|

| Estandarte de la Legión |

El Ejército Romano en Hispania tenía la misma organización

que el resto del Ejército Romano, tanto durante el periodo republicano como

durante el imperial, adaptándose a los distintos cambios que se iban

produciendo. El asentamiento definitivo del poder romano se produce tras la

conquista de Hispania con la derrota de los cartagineses y con la sumisión

total de las tribus hispanas.

Asentada en la Península, Roma mantuvo una política

expansiva dirigida a controlarla en su totalidad. Las cargas que esto supone

hacen que las tribus hispanas se subleven. Los primeros serán Indíbil y

Mandonio, en la zona de Ilerda (Lérida), en el 206 a.C. que, por medio de una

lucha de guerrillas se enfrentarán al ejército romano hasta ser derrotados.

En el 197 a.C. se divide la península en dos provincias

Citerior, al norte y Ulterior, al sur. Entre el 197-179 a.C. se producen

sublevaciones en las dos provincias, que, tras la ocupación de Iaca (Jaca) en

194 a.C., da paso a la paz en la Citerior. Se realizan acciones punitivas

contra Numancia y Sigüenza y se toma Toledo.

Los años 178 a 155 a.C. son de paz relativa, en este último,

se inicia una expedición lusitana hacia el Betis en busca de alimentos. El

ejército romano se retiró al sur, donde Galba, pretor de la Ulterior,

atravesaba serias dificultades con los lusitanos. La unión de los ejércitos

romanos forzó la paz y Galba prometió reparto de tierras para paliar la pobreza

de los lusitanos. Cuando estaban concentrados, Galba dio orden de exterminio:

de 8.000 a 30.000 lusitanos fueron asesinados y el resto vendidos como

esclavos. Viriato, escapado de la matanza, emprendió la lucha contra Roma. Del

154 al 137 a.C. lucharon los lusitanos con desigual fortuna. La estrategia de

guerra de guerrillas desarmaba la capacidad combativa de las legiones romanas,

que sufrieron varios y serios descalabros (Ronda, Segovia). En el 140 a.C.

Viriato es derrotado y pide la paz, tres de sus emisarios son sobornados y lo

asesinan. El sucesor, Tautalos, aceptó las condiciones de paz romanas.

|

| Mapa de la conquista de Hispania por Roma |

Primera Guerra

Celtibérica. Del 153 al 133 a.C., Roma lucha con los celtíberos en la 1ª

Guerra Celtibérica. La guerra había empezado por la ampliación de las murallas

de la ciudad de Segeda, cerca de Calatayud. Para los romanos, eso contravenía

la relación de dependencia que tenía la ciudad (pago de tributos, proporcionar

tropas auxiliares y abstenerse de levantar nuevas plazas fuertes). En el 153 a.

C. es enviado un cónsul con una fuerza de 30.000 soldados. Los segedanos se

replegaron y pidieron ayuda a los arevacos.

El choque tuvo lugar a 15 km. al sur de Numancia. Los

celtíberos vencieron a 6.000 legionarios, pero en su persecución tropezaron con

la caballería romana sufriendo numerosas bajas. Perdida la iniciativa, los

celtíberos buscaron refugio en Numancia, capital de los arevacos. El cónsul

levantó un campamento resuelto a lograr la rendición definitiva. Numancia

resistió a sus fuerzas y a los refuerzos.

Hizo falta la habilidad de Claudio Marcelo para llegar a un

acuerdo que aseguró la paz del 151 al 143 a.C., a pesar de continuar el cerco

de Numancia. En esta época las legiones acuden al sur en ayuda de Galba.

|

| Cerco de Numancia |

Segunda Guerra

Celtibérica. Con las victorias de Viriato, los celtíberos se sublevaron el

143 a.C., dando lugar a la 2° Guerra Celtibérica. Numancia fue ganando en

importancia hasta convertirse en un mito. Roma luchó contra los pueblos del

Jalón y el alto y medio Duero, para aislar a los arevacos con Numancia y

Termancia. En los intentos de toma, los romanos sufrieron graves derrotas. Para

resolver tan espinoso problema Roma envió a Escipión Emiliano, héroe nacional

después de la destrucción de Cartago en el 146 a.C. Sus primeras medidas

estuvieron dirigidas a entrenar y devolver la cohesión y la disciplina al

ejército. En octubre del 134 a.C. se encontraba frente a la ciudad; levantó

siete campamentos para completar el cerco, protegidos por empalizadas y

terraplenes unidos por un muro.

Fracasaron los intentos numantinos de romper el cerco y el hambre hizo

estragos. Después de 15 meses de asedio Numancia es reducida a cenizas.

Esto terminó con la guerra, pero no con los levantamientos

que fueron constantes entre el 144 y el 93 a.C. La falta de tierra y la penuria

económica, agravada por la abusiva administración de Roma, estuvo en la raíz de

las numerosas incursiones de celtíberos y lusitanos sobre las regiones ricas

del sur y levante. Para el 82 a.C. se fecha el sometimiento de celtíberos y

lusitanos.

Guerras civiles

romanas. Aún sufrió la península las guerras civiles romanas. Del 83 al 77

a.C., Sertorio, pretor de la Citerior y partidario de Mario, será derrotado por

Sila en los Pirineos. Derrotado se retira a Tanger; pero vuelve a Hispania y se

hace dueño de la Citerior, declarándose independiente. Será asesinado por su

lugarteniente, sobornado por Roma.

La guerra civil entre Cesar y Pompeyo (49-45 a. C.), se

inicia cuando Cesar, pretor de la Ulterior, triunfa en Ilerda y se dirige a

Roma. Vuelven los pompeyanos y Cesar los derrota en Montilla.

Las guerras cántabras.

La guerras cántabras (29 a 19 a.C.) son el último conflicto de importancia

con Roma. Estamos ya en la época imperial pues, desde el 30 a.C., Augusto ha

adoptado la forma de Imperio.

Augusto viene a Hispania en persona en el año 27 a.C. para

hacerse cargo de las operaciones. La expedición contra cántabros y astures fue

un golpe de efecto destinado a consolidar el nuevo régimen, quería demostrar

que podía conquistar para Roma nuevos territorios. Los Escipiones en el siglo

II a.C., Pompeyo y el propio César habían fracasado en sus intentos para

someterlos.

Los cántabros vivían en territorios pobres en recursos

agrícolas, dedicados al pastoreo y realizaban periódicos saqueos de las tierras

de la meseta norte, lo cual quizás explique que sus principales asentamientos

(monte Cilda, Amaya...) tuvieran su emplazamiento en la vertiente sur de la

Cordillera Cantábrica. Además, molestaban la adecuada explotación de los recursos

mineros (estaño y oro fundamentalmente) de la zona de Galicia y León. Las

previsiones económicas parece que se comenzaron a producir 20.000 libras

anuales.

Los efectivos romanos cifrados en 6 o 7 legiones, podían

oscilar alrededor de los 35.000 hombres. Los cántabros aislados en puntos

elevados y cercados por el hambre perecieron casi todos. La guerra ante un

enemigo que combatía en guerrillas y en un terreno donde las legiones no podían

desplegar resultó más larga y dura de lo previsto inicialmente. Enfermo

Augusto, abandonó, dejando a Antistio el mando de las tropas. Fue él quien

terminó la campaña (26 a 25 a.C.). La resistencia final de los astures tuvo lugar

en el monte Mendulio, en el Bierzo, y como siempre se produjo su cerco y un

suicidio colectivo, preferible a la perspectiva de caer prisioneros.

En el 24 a.C. se reprodujeron nuevos levantamientos, cesando

definitivamente en el 19 a.C., pero pese a la victoria, la penetración romana

en la región fue escasa. Desde la primera campaña hasta fines del Imperio las

tropas romanas residieron sin interrupción en Hispania. Después de las guerras

contra cántabros y astures, Augusto había dejado tres legiones en Hispania: la

IV Macedonica, para control de los cántabros, la VI Victix y la X Gemina para

la defensa contra astures y galaicos. La IV estaba acantonada próxima a Reinosa

y a Sasamón. Las otras dos estaban próximas a Astorga (Asturica Augusta). A

ellas estaba adscrita la cohorte IV Gallorum, cuerpo auxiliar estacionado en

Rosinos, valle del Vidriales.

Con Calígula (37-41) la IV Macedonica sale de Hispania

destinada a proteger la frontera del Rin, y bajo Nerón, salió la X Gemina.

Cuando Galba aspira a suceder a Nerón, en el 68, cuenta con el apoyo de la

única legión que quedaba en Hispania, viéndose obligado a reclutar otra, la

VII, que después se convertirá en VII Gemina, para poder enfrentarse a las

tropas de Nerón. Durante la crisis del 68 salieron de Hispania todas las

legiones quedando únicamente cinco cohortes y dos alae para vigilar a los

pueblos del norte.

En el 74 Vespasiano envía a Hispania la VII Gemina que

acampa definitivamente en el lugar del actual León. Hasta la reorganización de

Diocleciano, en el s. III, la Legión VII fue la responsable de la defensa de

toda la península. Aunque el grueso estuvo en León había pequeñas unidades

destinadas en campamentos. Su emplazamiento, próximo a las explotaciones

mineras del noroeste, nos evidencia que la defensa del extenso distrito minero

y de la salida de sus productos fue una de sus misiones más importantes.

|

| Organización de la Legión Romana |

Organización de las

Legiones

En el origen de los ejércitos romanos están los propietarios

de las tierras, que son llamados a combatir cuando es necesario. Se adopta la

falange macedónica con 3.000 hombres y 300 jinetes.

Hacia el 578 a.C. Servio Tulio reforma el ejército en

profundidad, creando las legiones de 3.000 hombres, armados como los hoplitas,

infantería pesada (6 filas de 500 hombres) y 1.200 vélites, infantería ligera.

Marco en el 361 a.C. introduce la Legión

"Manipular", aparecen tres tipos de combatientes: Los hastati o hastiarios, en primera línea, eran soldados bisoños formados en manípulos

de 120 hombres (12x10). Los príncipes,

en segunda línea, eran soldados más curtidos formados en manípulos de 120

hombres (12x10). Los triarios, en

tercera línea, eran soldados veteranos de gran fortaleza, agrupados en

manípulos de 60 hombres (12x5). A estos 3.000 hombres se unían 1.200 vélites, que eran la infantería ligera y

los más jóvenes. Se organizaban en Cohortes compuestas cada una de tres

manípulos, uno de cada clase (300 hombres), una unidad de vélites (120) y un escuadrón de caballería o turmae (30).

|

| Equipo del Legionario |

El armamento

depende de la función; los vélites llevan espada, lanza arrojadiza, y escudo (parma);

los hastiarios y príncipes lo mismo más dos jabalinas (pilum), yelmo, armadura

metálica de pecho (pectorale) o coraza (lorica); los triarios igual que los

hastiarios pero en lugar de jabalinas llevan lanza larga (hastae). La

caballería llevaba espada, lanza, escudo, yelmo y coraza. Formaba a los flancos

o retaguardia de los triarios en cuatro filas, se constituían para cada legión

diez "turmas" de treinta jinetes y dos oficiales.

El combate se

iniciaba por vélites que hostigaban al enemigo, se embebían en el despliegue y

los hastiarios que lanzaban sus venablos y combatían después cuerpo a cuerpo.

Se retiraban entre los príncipes y entraban estos en combate, lo mismo hacían

los triarios, reiterando esfuerzos en intensidad.

Mario, introduce la Cohorte de 600 hombres en el año 107

a.C., desaparecen las diferencias de los componentes, todos portan el mismo

armamento. La Legión se compone de 10 cohortes,

que a su vez se divide en 6 centurias de 100 h. Forman en dos líneas de 5

cohortes cada una. Disminuye la impedimenta de las legiones, obligando a

transportarlo a los legionarios ("mulas de Mario").

César, en 67 a.C., continúa con la Cohorte pero formando la

Legión en tres filas, la última es la reserva. Augusto modificará el armamento

y vestuario mejorándolo.

En castramentación

los romanos fueron unos maestros. Realizaban siempre el mismo trazado de

campamento, con lo que las unidades sabían exactamente donde colocarse. Los campamentos

tenían calles, foso, cuatro entradas, terraplén y empalizada. Cada ocho

soldados llevaban el equipo para montar una tienda y disponían de una mula para

transporte.

|

| Disposición y principales partes de un Campamento Romano |

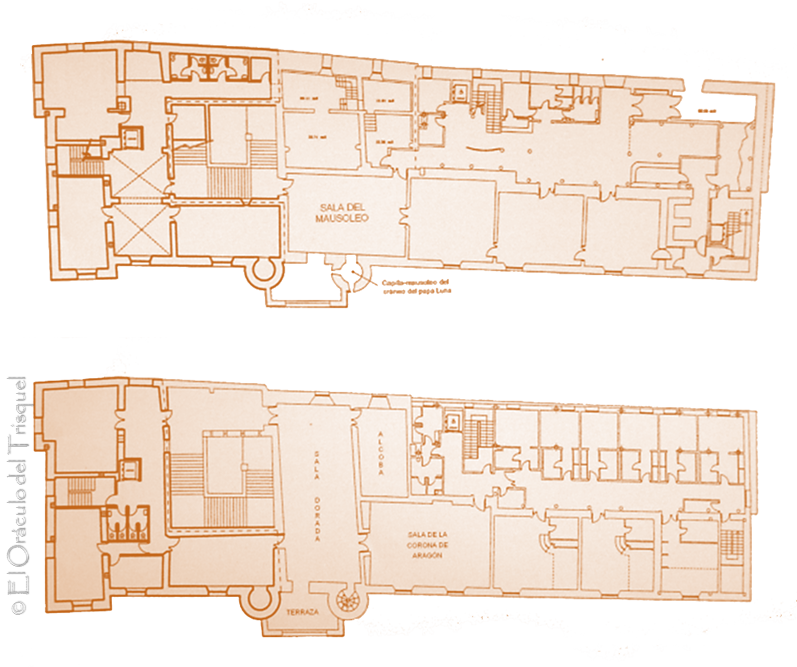

En el interior, una prolongada escalinata desemboca en lo

que fuera en el siglo XIV un patio del castillo medieval descubierto a modo de

luna que articulaba todas las salas del castillo. Entre las estancias mudéjares

conservadas, construidas en la época de Benedicto XII destacan la gran Sala

Dorada, que era el salón de protocolo y debe su nombre al color dorado de su

techumbre, y la Sala de la Alcoba, lugar de nacimiento del Papa Luna, ambas

cubiertas con magníficos alfarjes o

techumbres planas de madera policromada, con las armas de Benedicto XIII y

decoradas en su parte alta con un friso gótico-mudéjar de círculos decorativos

y arcos apuntados con tracerías en yeso policromado.

En el interior, una prolongada escalinata desemboca en lo

que fuera en el siglo XIV un patio del castillo medieval descubierto a modo de

luna que articulaba todas las salas del castillo. Entre las estancias mudéjares

conservadas, construidas en la época de Benedicto XII destacan la gran Sala

Dorada, que era el salón de protocolo y debe su nombre al color dorado de su

techumbre, y la Sala de la Alcoba, lugar de nacimiento del Papa Luna, ambas

cubiertas con magníficos alfarjes o

techumbres planas de madera policromada, con las armas de Benedicto XIII y

decoradas en su parte alta con un friso gótico-mudéjar de círculos decorativos

y arcos apuntados con tracerías en yeso policromado.